1.學校特色說明

(1)新穎且具宗教研修特色的私立綜合大學

本校創立於1978年,歷經五階段艱辛發展,直至2007年(歷經29年)終於獲得教育部核准,成為臺灣高等教育體系(大專院校)中的「單一宗教研修學院」;2014年,籌備長達16年的「法鼓人文社會學院」也正式獲准立案招生。鑑於當前國內高等教育兩大困境:(1)少子化社會趨勢,學生來源逐年減少;(2)大學數量飽和,辦學資源競爭日益激烈。因應此「生源減少」、「資源競爭」的情勢,將「法鼓人文社會學院」及「法鼓佛教學院」兩校合併,以達到「集中資源」且「發展特色」的效益。因此,校院體質主要內涵包括「宗教研修」與「人文社會學門」之跨領域整合特色,為目前國內210 所(50所公立與160所私立)大專校院中相當年輕、新穎與極具特色的私立綜合大學。

(2)小而美,以「博雅教育」為辦學方針

經兩校合併後,為跳脫一般「人文社會學院」必須發展為5000人以上規模才能維持與發展的困境,也為完成創辦人聖嚴法師的創校期許:「是一處善良動能的發源地,可為我們的社會培育出更多淨化人心的發酵種籽」且具備「小而美」特色,本校將參考北美高等教育之「文理學院教育」(Liberal Arts Education, 或稱博雅教育)的辦學方針,故以「法鼓文理學院」(Dharma Drum Institute of Liberal Arts,簡稱 DILA)作為中英文校名:規劃教職員生總額之最大規模為壹千人以內,生師比為5:1以下,可以實施「全住宿、小班制」,猶如「大家庭」氛圍典雅優靜之友善校園,藉以培育跨領域學科素養、關懷生命、奉獻社會的各級領導人才,校院具備小而美、精緻化及專業人才特色。

(3)研究與實踐並重之應用型大學

文理學院(Institute of Liberal Arts),主要有別於一般大學中「學士班」為主的 Liberal Arts College,而是以「研究所碩士班、博士班」為主的 Institute of Liberal Art(博雅教育)。立基於佛教學系與四個碩士學位學程,建構佛法與世學兼備,多元跨領域學科素養的教學環境。除(1)研究型:學術研究與知識專業之學識基底培育之外,另以(2)應用型:學系之專題研修、學程之創新教學規劃,力求體現時代精神和社會發展要求的人才觀為先導,培養具備「悲智和敬」態度,以及因應全球化地球村公民之素養與能力的各級領導人才。

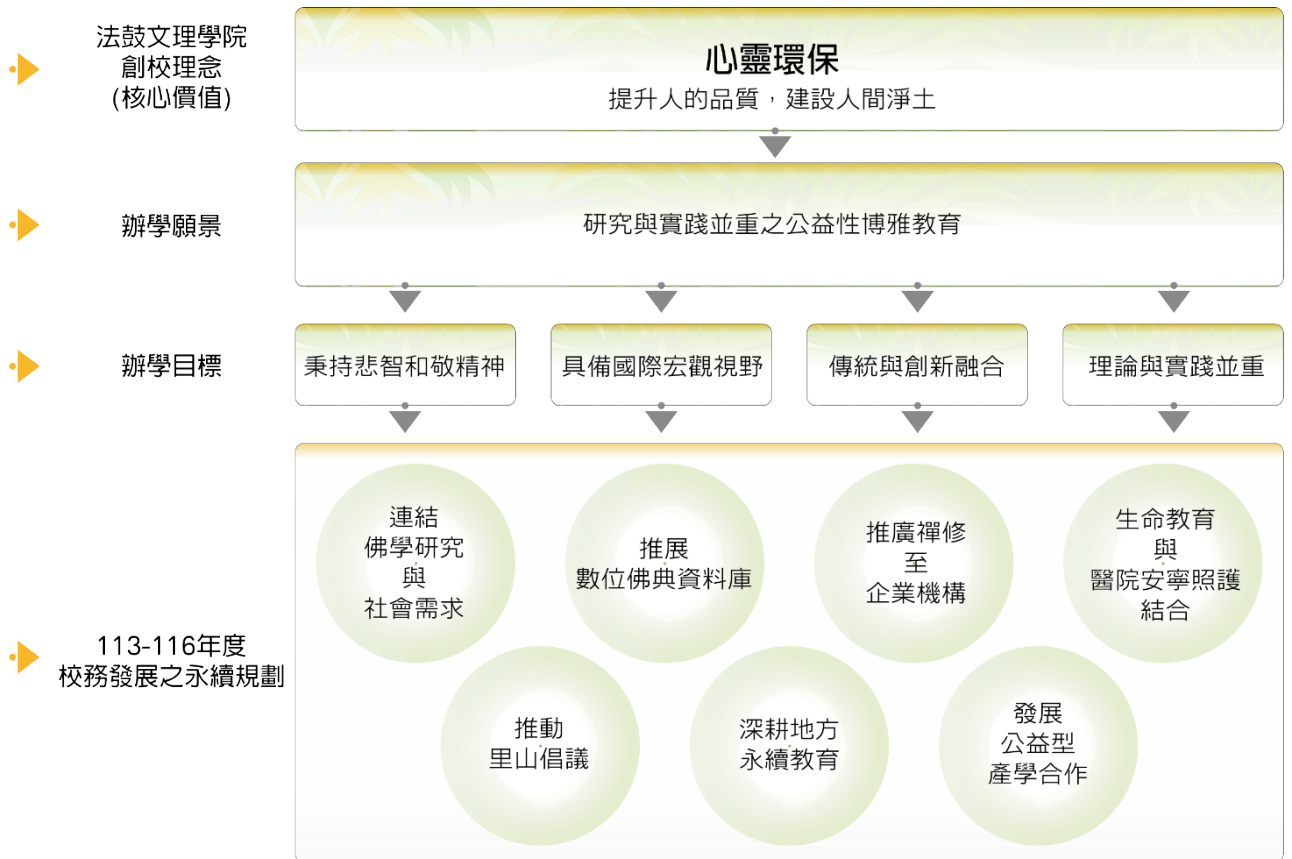

(4) 以「心靈環保」為核心價值:

波型圓周式課程結構本校以「心靈環保」為核心價值,教學特色結合佛教學系與人文社會學群的資源,

共構各類型整合型計畫的教學、研究平台,以內外交融、波形圓周式的開展步驟,探索攸關人類未來發展之「心智、生命、社區、社會、環境」之理想共存、共生模式,並實踐之。尤其在認知佛教禪修於促進身心健康、生活幸福、社區發展、社會建設、環境保護之可能性,並將研究成果轉化為實際課程與學習資源。

2.學校未來發展願景或短中長程發展需求

基於願景、發展目標及自我定位,底下盤點本校辦學特色之永續規劃進行說明。

(1)建立佛學研究重鎮

本校佛教學系為國內少數的佛學研究系所,主要特色在佛典研究、禪文化及數位佛典資料庫建置。除課程教學外,每學年皆有教師至研究機構、寺院、道場演講、授課,讓大眾更理性的認識佛教教理內涵、禪修對身心的穩定及數位科技在佛典研究的新創性,從高教體系串起佛教與社會的連結,善盡大學社會責任並開拓未來生源。其次,藉由國際研討會等活動辦理與國際學術及人才交流,活化新知及拓展師生視野。在軟硬體設備、佛學圖書購買上本校亦是投入大筆的經費建置,打造本校成為國內外佛學研究重鎮。

(2)打造與升級數位佛典資料庫

本校設有「數位典藏組」從事「佛典數位專案」製作研發,其專案內容包含:經典研究、數位經錄、詞彙研究、時空資訊、社會網絡與整合服務等六大類。「數位典藏專案」中最廣為人知的是CBETAonline,據統計112年度瀏覽人超過5百萬人次,使用者橫跨中國大陸、美國、日本、歐洲多國等國家,深受各機構研究者與社會大眾喜愛。目前結合科技潮流,已規劃AI與佛典結合的研發項目,冀望在數位科技下可以打開佛典研究新領域。

(3)推廣禪修至企業機構

隨著時代推移禪修已不僅是在寺院禪堂打坐,禪修具有放鬆、減壓的效果已逐漸為這高效能、高壓力的時代所體認。許多企業也開始感受到禪修對於員工的益處,因此推行員工禪修。本校與法鼓山教團合作辦理企業禪修營,提供企業員工獲得初階禪法調節自我身心,並輔以簡單的開示導引內心面對情緒正確的思維。

(4)生命教育與醫院安寧照護結合

「心靈環保」為本校創校宗旨,生命教育碩士學位學程以生命省思與觀照、安頓自他身心、跨文化多元視野之課程來闡述與實踐心靈環保。已著手規劃從安寧照護的方向與在地醫院結合,以套裝課程進行居家靈性關懷討論,透過課程交流醫護人員及本校學生之經驗,一步一步建構生命教育多面向的藍圖與實踐模式。

(5)推動里山倡議

本校於2019年正式成為臺灣里山計畫北區基地,針對北區自然環境與各夥伴在地特性,探討更細緻的里山地景營造模式。除建立台灣里山倡議夥伴關係網絡外,本校更於2021年設置「台灣里山故事館」,將里山倡議的意義與價值拓展至一般社會大眾,佈建長流性的教育推廣場所。本校秉持「與地方共存共榮、向地方學習」為思考取徑,期能建立起大學與所在地方(社區)的夥伴關係,更積極地對地方作出貢獻。

(6)深耕地方永續教育

承繼上述里山倡議,本校在「心靈環保」理念的指引下,以「提升人的品質,建設人間淨土」為目標,2023年2月通過環保署認證為本校為「環境教育設施場所」,成立「法鼓心靈環保教育園地」,此園地係實踐上開目標的渠道之一。要言之,「提升人的品質,建設人間淨土」之實質即在於「造人」與「創境」,透過環境教育培養具備環境倫理信念,擁有環境知識和技能,並能做出理想環境行為的人,進而為永續發展做出貢獻,為本環教場所的宗旨。目前環境教育場所已經辦理環教課程,受到社會大眾喜愛,也著手研擬與地方教育、觀光產業結合,深耕地方永續教育。另,本校設有「環境與發展組」致力於將學術研究與環保教育融合,環境教育設施場所將使環境永續走向實踐的道路上。

(7)發展公益型產學合作

近年來ESG、SDG等項目為國內政府、企業及各大學所重視與推動,環境保護、氣候變遷等亦將是未來全世界所關注的重要議題,本校已籌設成立永續發展辦公室。本單位除了規畫學校相關永續發展項目,亦擔負整合本校各類大型計劃之功能,規劃整體資源分配及媒合永續相關產學之合作。

(6)重大資產支出

AI人文社科創新實驗室(114年)

AI佛教大語言模型建置(113-114年)

CBETA數位佛典資料升級(113-114年)

淨零韌性實驗室(114-115年)

教務暨學務整合系統建置委外服務採購案(113-114年)

兩年期機房校園服務設備精簡汰換計畫(113-114年)

禪悅書苑熱泵系統汰換(113-114年)

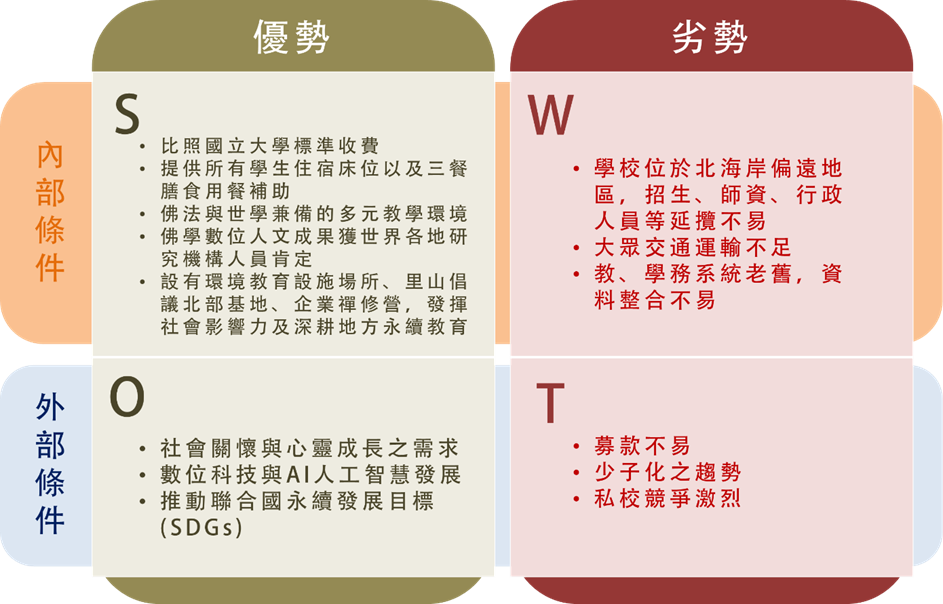

本校位處於北海岸金山地區,地處偏遠,距離台北市、基隆市區尚有一段距離,在辦學營運上有著地理位置的劣勢,師資、行政人員招聘不易。同時,在面臨私校競爭及其他宗教科系、研究所的設立,招生更加不易。對此,本校提供教職員生上下學免費交通車,並且以2人一間的住宿空間提供所有的學生住校,凡申請皆有宿舍可住,同時補助三餐膳食的餐費(餐費補助達80%以上),以減少教職員生上學期間因交通可能產生的種種不便因素,及在生活的開銷上也大大降低學生的負擔。再者,本校學雜費收費比照國立大學標準,其中佛教學系出家眾學雜費等全額補助,碩士學程的出家眾及佛教學系在家眾學士班、碩士班、博士班補助學費,學程碩士一般生則比照公立大學收費,藉此以吸引更多的學子就讀。

在面對未來數位科技產業時代、聯合國永續發展目標的發展潮流,本校佛教學系佛學資訊組開設112學年度開設3門數位科技微學程,提升學生數位科技跨域的運用能力。此外,本校還有生命教育、社會企業與創新、社區再造、環境與發展師資,正規畫研擬其他的跨域微學程來增加學生跨領域知能。相較於其他大學而言,本校的科系選擇性較少,然而從現代因物質、經濟高度發展下而產生的心靈的匱乏,本校建構一個由佛法與世學兼備的多元教學環境,即以佛法為基礎推展出生命教育,進而擴及至社區、社會企業和整體環境為思考的心靈環保教育,期待培養佛學與世學結合之優質人文社會菁英為標的,提昇人的生活品質。

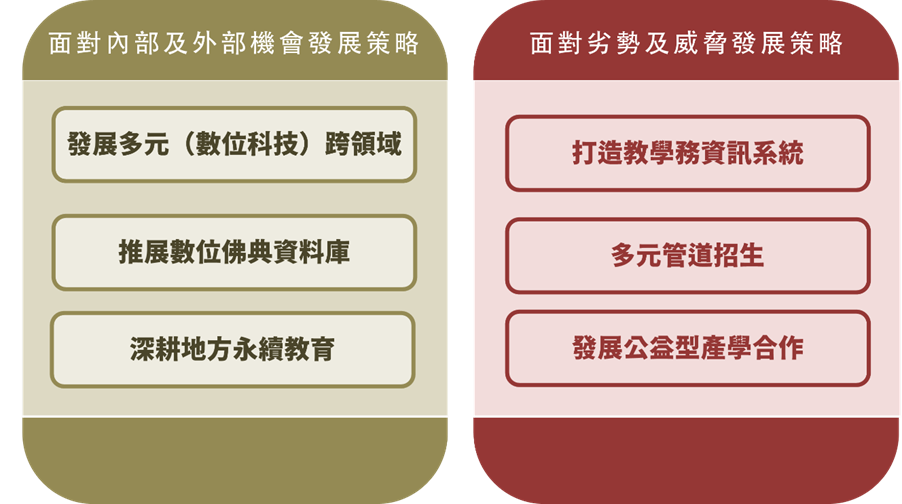

其次,本校校園在建設過程中保留了大量的原始林園樣貌,於111年12月通過環保署認證頒獲環境教育設施場所,112年起開始辦理社會大眾的環境教育體驗課程,帶領大眾認識山林之美與水土保持的重要性,提高民眾意識。同時通過環教場申請之前,本校已成為里山倡議北部基地,負起北海岸農林地的調查及開設工作坊讓地方居民認識自己的生活環境特色,串聯北海岸的里山夥伴。此外本校亦辦理企業禪修營,將本校禪文化帶入企業,使員工在長期的工作中得到一次沉澱身的機會,學習身心調節方式,得到心靈的補給,發揮大學影響力,善盡社會責任。以上為本校於自身的優勢、外部環境機會及交通劣勢所做的發展策略說明。

在其他劣勢與威脅上,本校教學務系統年代較久,難以支持大數據資料輸出的功能,先前規劃建置新系統因經費不足而暫停,新任校長為落實IR經營管理校務及提升教學務行政效率,重啟系統建置一案,精進行政組織,健全校務發展與競爭力。再者,本校係屬公益型大學,長期以來由本校董事會大力支持辦學及學校自行募款而營運。然而近年因經濟景氣下滑,募款不容易,新任校長積極串聯北海岸環教資源及企業資源,規劃公益型產學合作,希冀為本校帶來新的收入及深耕北海岸永續教育。

最後在面對少子化上,本校從寺院、企業等管道極拓展對於宗教有興趣及回流教育層面的生源,提供心靈環保、數位佛典、永續教育、生命教育、社會企業與創新等教育,達到提升人的品質,創設人間淨土的目標。

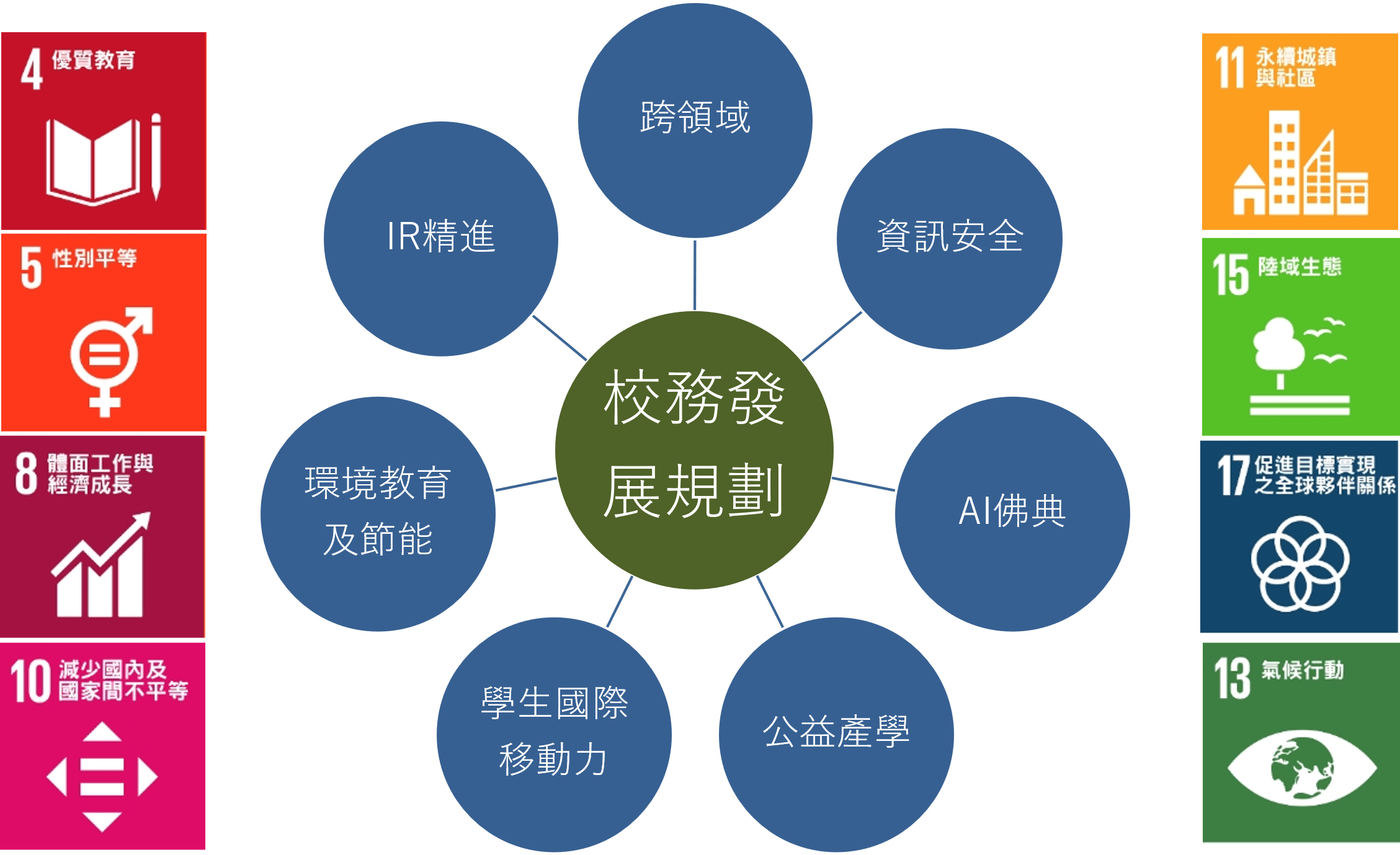

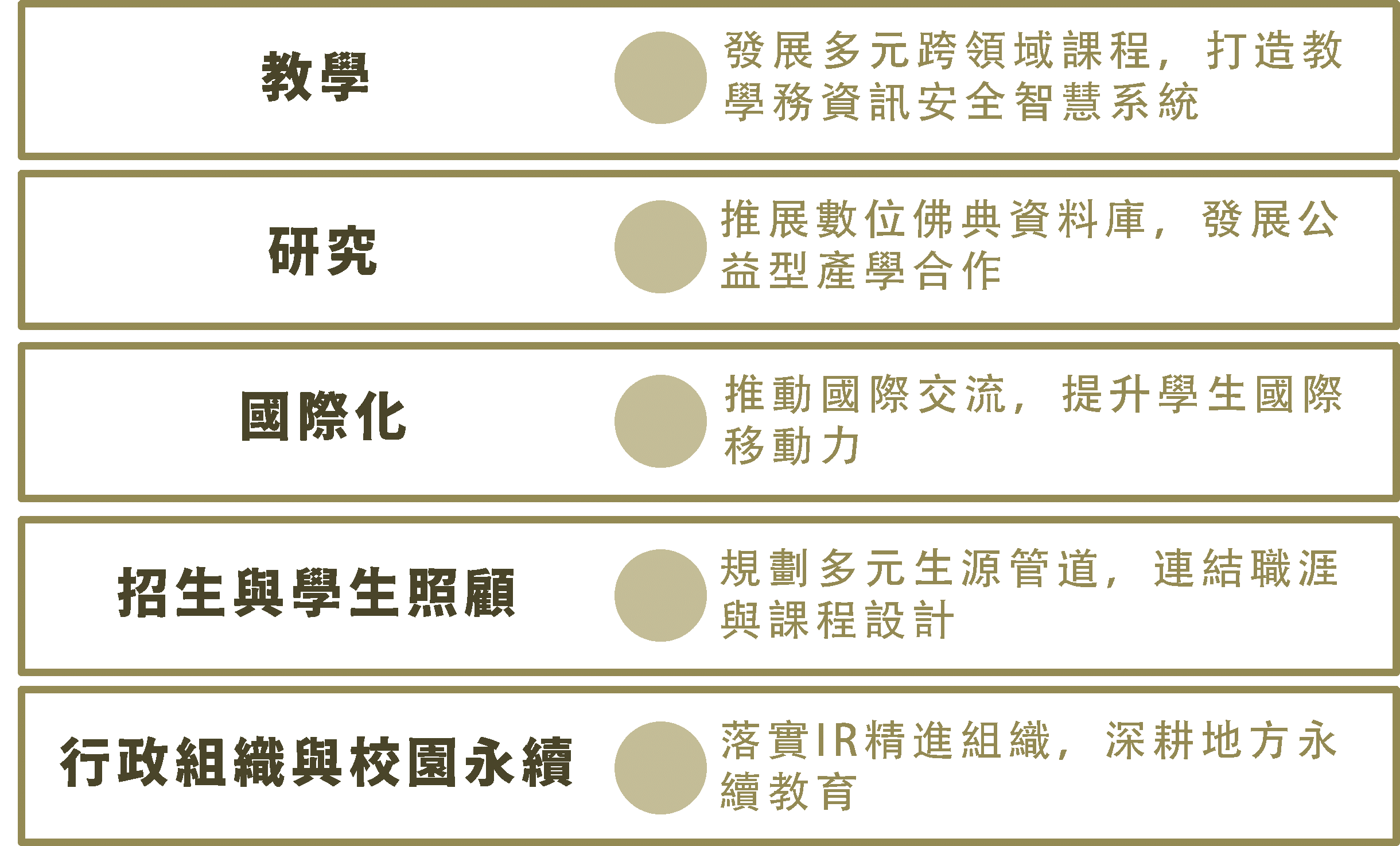

基於SWOT分析及本校辦學特色,以及結合近期高等教育深耕計畫所推動之教育政策,本校從「教學、研究、國際性、學生輔導、行政組織與校園永續」五大面向規劃五大發展策略如下:

(1) 發展多元跨領域課程,打造教學務資訊安全智慧系統(教學)

因應未來產業與人才能力是跨領域發展的,需要好幾門領域的知識來思考解決問題,因此本校規劃系所開設跨領域課程及微學程,提升學生跨域能力;同時亦注重課堂的實踐性,規劃邀請業界業師共同授課。

其次,為提升教學行政效能、以大數據管理與優化辦學內涵與時俱進,規劃打造新型智慧化的教學務系統,同時每年也會進行校內資安檢測、教職員教育訓練,升級資安設備,營造校園資訊安全環境。

(2) 推展數位佛典資料庫,發展公益型產學合作(研究)

本校建置的數位佛典資料庫(CBETAonline)為國內、國際研究單位、教師、研究生,甚至是社會大眾讀經班所愛用,112年度使用達5百萬人次,使用者遍佈20個以上的國家。近期規劃新的資料庫建置專案計畫,也持續優化、研發搜尋、分析的藏經詞彙等AI數位工具,並定期舉辦資料庫升級及新數位工具使用的發布會,與使用者進行互動及使用意見之反饋收集。除此之外,本校兩位帶領研發團隊的教師亦赴國內外演講推廣,將資料庫推展到國際間。

其次,由於本校於建設時保留大量自然原始林園景觀,擁有豐富的自然資源,於2019年加入農業部林業及自然保育署里山倡議計畫,成為里山倡議北部基地;於2023年2月通過環保署環境教育場所設施認證,打造以本校「心靈環保」為核心價值的「心靈環保教育園地」及辦理環教育課程提供社會大眾學習正確的生態保育觀及珍惜自然資源,成果豐碩。本校規畫在數位佛典及環境教育設施場所的基礎上鏈結產官學資源,發展公益型產學合作,善盡大學社會責任。

(3) 推動國際交流,提升學生國際移動力(國際化)

近幾年本校與國際間宗教辦學的大學及社會人文領域院所多有交流,並協力辦理國際學生訪學活動,疫情過後持續與國外學校辦理交流活動,創造締結關係的可能性,開啟學生更多由學的管道與機會。

其次,為提供外籍生學習華語及本國生學習外語,本校積極打造語言學習教室安排教師上課,透過聽說讀寫練習加強學生的語言言能力,並輔導其參與語言檢定考試。此外,亦聘請學生擔任語言小老師,透過課後輔導及互動共學,營造一個良好的語言學習環境。

(4)規劃多元生源管道,連結職涯與課程設計(招生與學生照顧)

面對少子化的危機及回流教育的需求,本校規劃聯合招生、系所招生、寺院演講及企業體驗活動四種管道進行招生活動。除了平面廣告、廣播等媒體外,據本校入學問調查學生的報考訊息大多來自寺院,因此活動選擇於寺院舉辦,以吸引對於宗教、社會企業、心靈環保、生命教育有興趣的社會大眾報考。

其次,學生入學後提供各類獎學金、弱勢助學金、經濟文化不利條件助學金、心理諮商輔導、健促活動,三餐膳食補助,協助學生安心就學及擁有舒適的學習環境。對於學生職涯發展除辦理相關講座外,每年對學生進行UCAN職能共通測驗,讓學生了解自身在職場上那些條件可以進行加強,爭取未來職場的優勢,同時亦藉由測驗結果調整校內相關課程,與時代潮流並進,優化課程內容。

(5) 落實IR精進組織,深耕地方永續教育(行政組織與校園永續)

為提升行政效率,加強單位之間的溝通聯繫,除了共識營外本校辦理行政精進營,由各單位進行每年度業務或制度上的變革或調整說明,由單位面對面溝通協調,提升業務間銜接配合辦理之效率。同時每年召開校級會議對IR報告建議及各單位之調整進行檢討,落實以IR精進組織之模式。

其次,本校持續辦理里山倡議、環境教育、企業禪修營之活動,向北海岸地區、企業與社會大眾推動環境永續教育及禪文化,引領大眾,透過護生、責任消費、低碳交通等具體行動,達到永續發展。